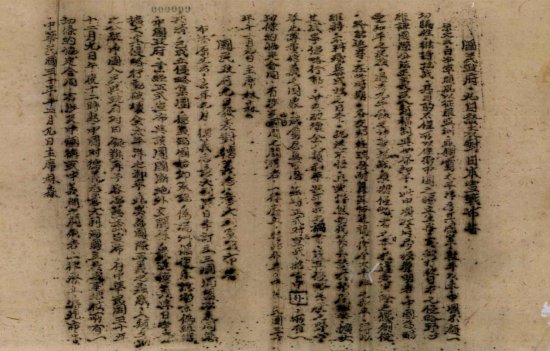

近日,什邡市档案馆在系统整理民国抗战档案时,首次公开披露了一份保存完好的珍贵档案——《国民政府发表对日本、德国、意大利宣战布告》宣传单原件。这份采用当时特有纸张油印而成的宣传单,虽历经岁月洗礼,墨迹稍显模糊,但核心内容依然清晰可辨。档案明确记载了1941年12月9日,由国民政府主席林森①签署发布的两份独立布告文本:《对日宣战布告》与《对德意宣战布告》。

《国民政府发表对日本、德国、意大利宣战布告》宣传单(什邡档案馆藏)

※该馆藏档案完整呈现了这两份具有划时代意义的布告原文:

1.《国民政府九日发表对日本宣战布告》:“日本军阀夙以征服亚洲,并独霸太平洋为其国策。数年以来,中国不顾一切牺牲,继续抗战,其目的不仅在保卫中国之独立生存,实欲打破日本之侵略野心,维护国际公法、正义及人类福利与世界和平,此中国政府屡经声明者。中国为酷爱和平之民族,过去九年余之神圣抗战,原期侵略者之日本于遭受实际之惩创后,终能反省。在此时期,各友邦亦极端忍耐,冀其悔祸,俾全太平洋之和平,得以维持。不料残暴成性之日本,执迷不悟,且更悍然向我英、美诸友邦开衅,扩大其战争侵略行动,甘为破坏全人类和平与正义之祸首,逞其侵略无厌之野心。举凡尊重信义之国家,咸属忍无可忍。兹特正式对日宣战,昭告中外,所有一切条约、协定、合同,有涉及中、日间之关系者,一律废止,特此布告。”

摘要:布告痛斥日本军国主义征服亚太的野心,回顾了中国长达“九年余”的艰苦抗战历程及其维护国际公法与和平的初衷。指出在日本悍然袭击英美友邦、扩大侵略后,国民政府正式对日宣战,并单方面废止中日间一切条约、协定和合同。落款:中华民国三十年十二月九日,主席林森。

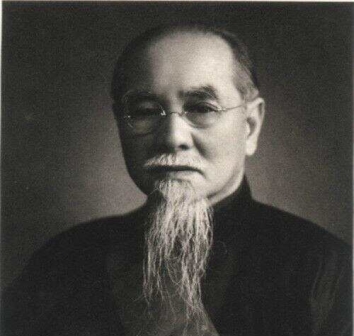

林森,1931年-1943年任中华民国国民政府主席(图片来自网络)

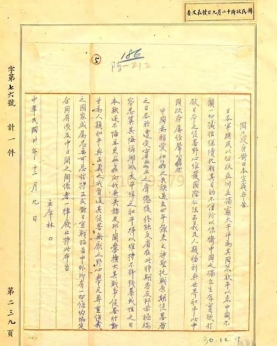

2.《国民政府九日发表对德意志、意大利宣战布告》:“自去年九月,德意志、意大利与日本订立三国同盟以来,同恶共济,已成立侵略集团。德、意两国始即承认伪满洲②,继复承认南京伪组织③,中国政府业经正式宣布与该团国断绝外交关系。最近德、意与日本竟扩大其侵略行动,破坏全太平洋之和平,此实为国际正义之蟊贼④,人类文明之公敌,中国人民与政府对此碍难再予容忍。兹正式宣布,自中华民国三十年十二月九日午夜十二时起,中国对德意志、意大利两国立于战争地位,所有一切条约、协定、合同,有涉及中、德或中、意间之关系者,一律废止,特此布告。”

摘要:布告指责德意自签订三国同盟以来组成侵略集团,承认伪满洲国及南京汪伪政权,并与日本共同破坏太平洋和平。宣布中国自1941年12月9日午夜12时起对德意两国正式进入战争状态,并废止中德、中意间一切条约、协定和合同。落款:中华民国三十年十二月九日,主席林森。

※细察两份布告文本,蕴藏着值得深入探究的历史细节与战略考量:

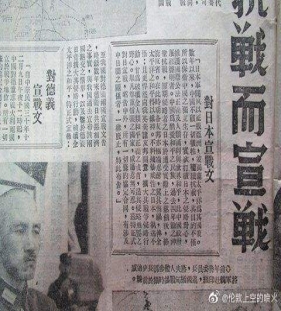

1.“九年余抗战”的深远涵义:笔者仔细查看,发现该档案有一特别之处,《对日宣战布告》明确提及“过去九年余之神圣抗战”,这与当时其它档案及文献普遍提及的“四年余”(指1937年全面抗战爆发)表述不同(如下图),实属罕见。研究认为,“九年余”之说更为准确,它将抗战起点追溯至1931年“九一八事变”,体现了对日本侵华战争整体性、连续性的认知,也与当前学界强调的“十四年抗战”史观存在内在联系。

《国民政府对日本宣战布告》其它版本写明“四年余”(图片来自网络)

2.“战而不宣”的背景揭秘:档案揭示了“九一八事变”及“七七事变”后国民政府“战而不宣”复杂背景,主要是为避免日本援引国际法封锁中国至关重要的海上生命线(如香港、越南通道),并保护在日华侨及沦陷区民众安全,国民政府仅以《自卫抗战声明书》应对侵略。而日本为规避《海牙公约》对占领区的约束,也刻意维持“事变”定性。1941年12月7日珍珠港事件爆发,美国对日宣战后,国民政府迅速于12月9日召开国防最高委员会紧急会议,当日完成对日、德、意三国的正式宣战法律程序,并同步宣告废止包括《马关条约》⑤在内的近代不平等条约体系,展现了战时外交对时机的精准把握与战略决心。

3.差异化文本策略展现外交智慧:两则布告在生效时间和历史叙述上存在显著差异,体现了国民政府的外交策略考量。其一,生效时间表述差异明显。对日布告仅声明“兹特正式对日宣战”而未明确生效时间,学界推测此举意在避免刺激日军加剧对沦陷区民众(包括战俘、政治犯等)的迫害;而对德意布告则精确标注“自中华民国三十年十二月九日午夜十二时起生效”。其二,历史叙事重点不同。对日布告突出“九年余”的抗战历史延续性,彰显持久抗战的决心;对德意布告则着重强调其“订立三国同盟”的即时性及具体敌对行为(如承认伪政权等),凸显宣战的现实依据。

德、意、日三国签订同盟条约(图片来自网络)

※这份珍贵的馆藏布告原件,具有多重不可替代的历史与现实价值:

1.具有重大的国际法意义:“废止一切条约”的声明具有划时代法律效力。它直接为战后收复台湾、澎湖列岛(日本通过《马关条约》获得的领土权利据此失效)提供了坚实的国际法依据。同时,此举也为最终废除领事裁判权等列强在华特权奠定了关键法理基础。

2.成为世界反法西斯同盟的法制基石:布告文本(尤其是对日布告)明确将中国抗战定位为“世界反侵略战争之重要部分”,其文本与美、英等国的宣战文献共同构成了国际反法西斯同盟的法制基石。它深刻揭示了中国战场为捍卫人类共同价值而奋斗的战略意义,也为理解中国在全球反法西斯战争中的地位提供了来自地方档案馆的独特而珍贵的视角。

3.填补了国家档案系统空白:受历史因素影响,什邡市档案馆民国档案存量有限,此次发现的《国民政府对日德意宣战布告》原件尤为珍贵。该文献不仅与其他历史档案相互佐证,更填补了国家档案馆系统在宣战布告原始实体文献方面的空白。

此份宣战布告原件的发现,适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际。什邡市档案馆将以此为契机,持续推出“抗战档案”系列编撰文章,旨在铭记这段关乎民族存亡与世界和平的厚重历史,期许和平与发展的未来。

备注:

①林森:原名林天波(1868年-1943年),字长仁,号子超,晚年自号青芝老人,别署百洞山人、啸余庐主人、凤港渔翁、虎洞老樵,福建闽县(今福建闽侯)人,中国近代政治家、民主革命家,1931年-1943年任中华民国国民政府主席。

②伪满洲:即伪满洲国(1932年3月1日-1945年8月18日),是日本占领中国东北地区后,所扶植的一个傀儡伪政权。因国民政府和中共及国际社会对“满洲国”政权不予承认,故被称作“伪满洲国”或“伪满”。“首都”设于新京(今吉林长春),“领土”包括现今中国除关东州(今旅顺和大连)以外的东三省全境,以及蒙东和河北省的承德市。

③南京伪组织:即汪伪国民政府(1940年3月30日—1945年8月16日),又称汪伪政权等,是抗日战争期间以汪精卫(本名汪兆铭)等投靠日本的中国国民党党员为首建立的政权,其以“中华民国国民政府”为名,实际上则是日本在侵华战争期间扶持的傀儡政权之一。

④蟊贼:汉语词汇,本义指专食禾苗根部和茎节的两种害虫。该词最早见于《诗经》,如《大雅·桑柔》中"降此蟊贼,稼穑卒痒",描述害虫对农作物的破坏。后引申比喻危害社会秩序的败类,《三国演义》第六十回即以"汉之蟊贼"批判祸国者。现代汉语中仍用于指代社会蛀虫以及危害国家的人。

⑤《马关条约》:是中国清朝政府和日本明治政府于1895年4月17日(光绪二十一年三月二十三日)在日本马关(今山口县下关市)签订的不平等条约,原名《马关新约》,日本称为《下关条约》或《日清讲和条约》。《马关条约》的签署标志着甲午中日战争的结束。

友情链接

友情链接